共计 7156 个字符,预计需要花费 18 分钟才能阅读完成。

- [https://mp.weixin.qq.com/s?](https://mp.weixin.qq.com/s?chksm=c2a0108ff5d799999474959ea9fb52fd6c8be0e4c737fad6e0914805b958303b79d70e9e867d&exptype=timeline_feeds_article_socialrecall_strategy_v1_tlfeeds&ranksessionid=1754646337_1&mid=2247544931&sn=525d511eb7e14f2009afdaf59714c64e&idx=1&__biz=MzkzNjE5NjQ4Mw%3D%3D&scene=169&subscene=200&sessionid=1754646336&flutter_pos=7&clicktime=1754646430&enterid=1754646430&finder_biz_enter_id=5&jumppath=1001_1754646324233%2C50094_1754646336805%2C10011_1754646369257%2C50094_1754646423721&jumppathdepth=4&ascene=56&fasttmpl_type=0&fasttmpl_fullversion=7855440-zh_CN-zip&fasttmpl_flag=0&realreporttime=1754648460570&devicetype=android-35&version=28003c40&nettype=WIFI&abtest_cookie=AAACAA%3D%3D&lang=zh_CN&session_us=gh_dd09c6f67da0&countrycode=CN&exportkey=n_ChQIAhIQEl9gTNLjZCjSiaLwVr3GnhLxAQIE97dBBAEAAAAAAOD5NcLKp6YAAAAOpnltbLcz9gKNyK89dVj0wQr2FH5sji%2B8NZb6R58rwr3IhfNKagJdW%2B7k4RAC%2BCZ%2FN%2F6eumQqtDtzoeBRVpi6lrbCul3UT6IjI63PKIMWl%2FxAYtG0pBHeFQB6faKty%2B%2BU3yjaaE7YlxUH4OG0sEBC26chMzLpGlZ78gZvmaEO5XDzTsm86HosPp1SZAGkgMarKRAIppgolCgs%2B1A7glIgYmkvvrnP2Vh7vyNM0J2rm4wHBV%2F7YuDHLOFvn7%2FV3v8SDM2wUDpXwpGQtFj3Sv5UbIqkY0CVCFVCJ%2FQ%3D&pass_ticket=1afTd21Hfi%2FsRUGH3qKLcSI7Et%2Bv%2F97fgksa%2FFjKRYhfJrPBRnCXOZGrRb8Z2OQV&wx_header=3)

- 2025-08-08 18:21行业整合生命周期的四个阶段

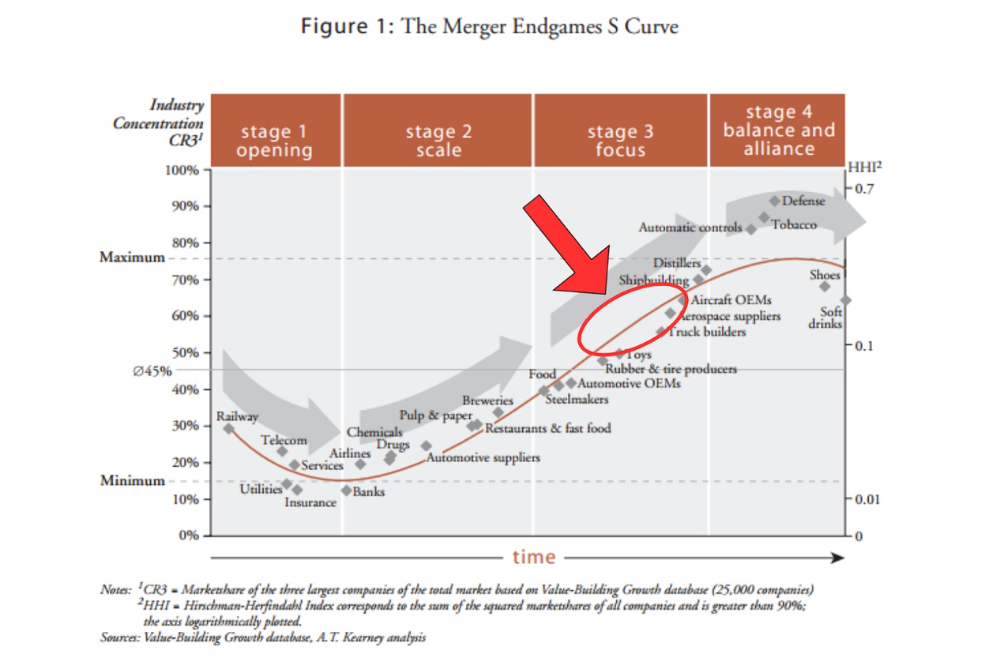

二十年前,《哈佛商业评论》发表了一项针对 1300 多起重大并购案的研究。作者格雷姆·K·迪恩斯、弗里茨·克罗格和斯特凡·蔡塞尔发现,每个新兴行业或解除管制的行业都会经历相同的整合路径,他们将其划分为四个阶段:开放期、扩张期、聚焦期,以及平衡与联盟期。研究指出,虽然未来行业的整合速度会更快,但这一完整周期通常需要 25 年左右时间完成。

阶段 1:开放期

这就是一个新行业初具雏形的时候。先行者们争先恐后地抢占先机,通过扩大规模、全球扩张和保护知识产权来建立竞争优势。他们的目标是在竞争对手赶上之前建立起市场壁垒。

阶段 2:扩张期

接下来便进入规模扩张的竞赛阶段。在此阶段,行业前三强通常能占据 15% 至 45% 的市场份额。正如《哈佛商业评论》作者所述:" 由于此阶段并购活动频发,企业必须磨练整合能力——既要学会在兼并新公司时精心守护核心文化,又要着力保留被收购企业的顶尖人才。构建可扩展的 IT 平台对快速整合收购对象同样至关重要。那些志在冲刺第三阶段的企业,必须率先在核心市场收编主要竞争对手,并同步拓展全球版图。"

阶段 3:聚焦期

在聚焦阶段,竞争愈发激烈,我们开始看到巨头们通过大规模并购争夺主导地位。通常,市场上剩下 5 到 12 家主要公司,其中前三大公司控制着高达 70% 的市场份额。初创企业面临两难选择:被收购或被淘汰。

阶段 4:平衡与联盟期

最后,行业整合放缓。一旦进入第四阶段,前三名企业可能占据 70% 至 90% 的市场份额,而对于其他企业而言,游戏基本结束——它们要么被淘汰,要么变得微不足道,无法实现任何有意义的规模。烟草、软饮料和国防等行业已在此阶段持续超过 20 年。

《哈佛商业评论》的这篇研究最终揭示了一个关键结论:" 企业的长期成功,根本上取决于其能否驾驭行业整合曲线。速度决定一切,管理者的并购能力至关重要——尤其是在整合中期阶段。那些能根据阶段跃迁需求来评估每个战略决策的企业,那些能抢先占领关键阵地并快速向上攀升的企业,终将成为最大赢家。动作迟缓者终将沦为收购目标,甚至惨遭淘汰。试图逃避竞争或忽视整合浪潮的企业,绝大多数根本撑不到终局。"

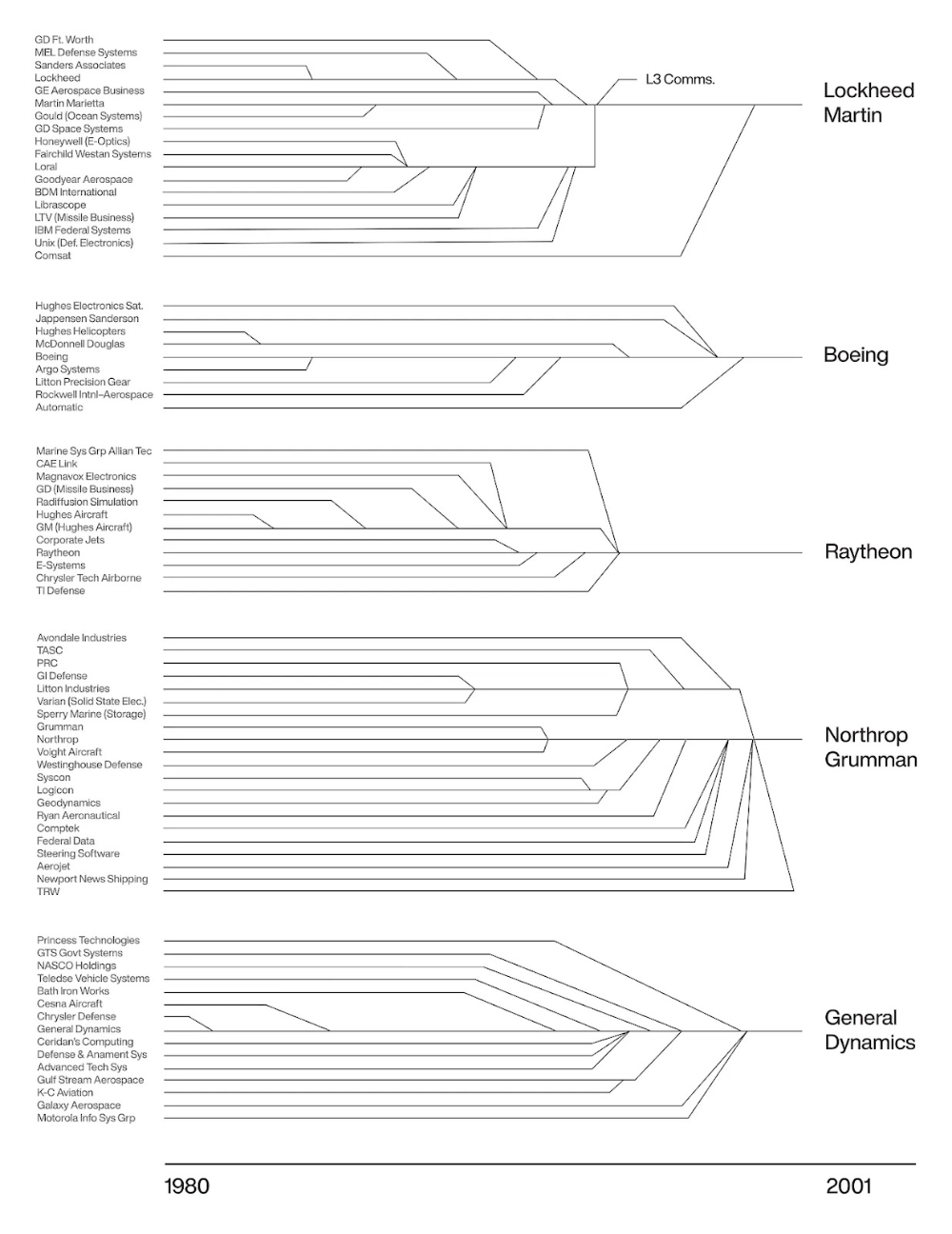

国防工业的整合

国防工业是行业整合的一个典型案例。

1993 年,时任美国国防部长莱斯·阿斯平(Les Aspin)与美国最大国防承包商的高层领导共进晚餐,这场晚宴被载入史册,被称为“最后的晚餐”。信息非常明确:冷战时期的国防预算已不复存在,五角大楼再也无法支撑在军备竞赛中膨胀起来的庞大主承包商和分包商网络。随着合同数量减少和预算紧缩,国防部向行业明确表示,广泛的行业整合不仅是预期中的,更是生存的必要条件。

参加晚宴的人都明白了其中的含义。在接下来的十年里,美国国防工业迎来了现代工业史上规模最大的合并浪潮之一。洛克希德与马丁·马里埃塔合并,成立了洛克希德·马丁公司。诺斯罗普收购了格鲁曼,成为诺斯罗普·格鲁曼公司。波音公司吞并了麦道公司,而雷神公司则与休斯公司的国防业务部门合并。数百家中型和专业供应商被整合入大型集团,从而形成少数几家规模庞大的主承包商,具备支撑先进研发项目和承接大规模复杂采购项目的能力。

此次整合重塑了美国国防工业基础。一方面,它催生了更多稳定且财务稳健的主承包商,这些企业具备投资下一代技术并竞标数十亿美元项目的实力。另一方面,它减少了竞争,使五角大楼面临更少的选项,并增加了对少数几家“大到不能倒”企业的依赖。长期来看,国防部门变得更加集中、缺乏活力,并更加依赖一个由专业分包商组成的生态系统,这些分包商为少数几家巨头提供支持,这种结构至今仍塑造着美国国防采购体系。

你们中许多人可能已经见过这张图片,如果还没见过,我敢肯定你们会觉得很有趣。

Image source: Defense Industry Consolidation, Anduril

网络安全早已过了“最后的晚餐”时刻

网络安全行业正经历一场整合浪潮,其发展速度远超许多人的预期。这绝非如某些人所想的那样,仅仅是因为首席信息安全官(CISOs)希望减少工具数量——变革正在宏观层面发生。

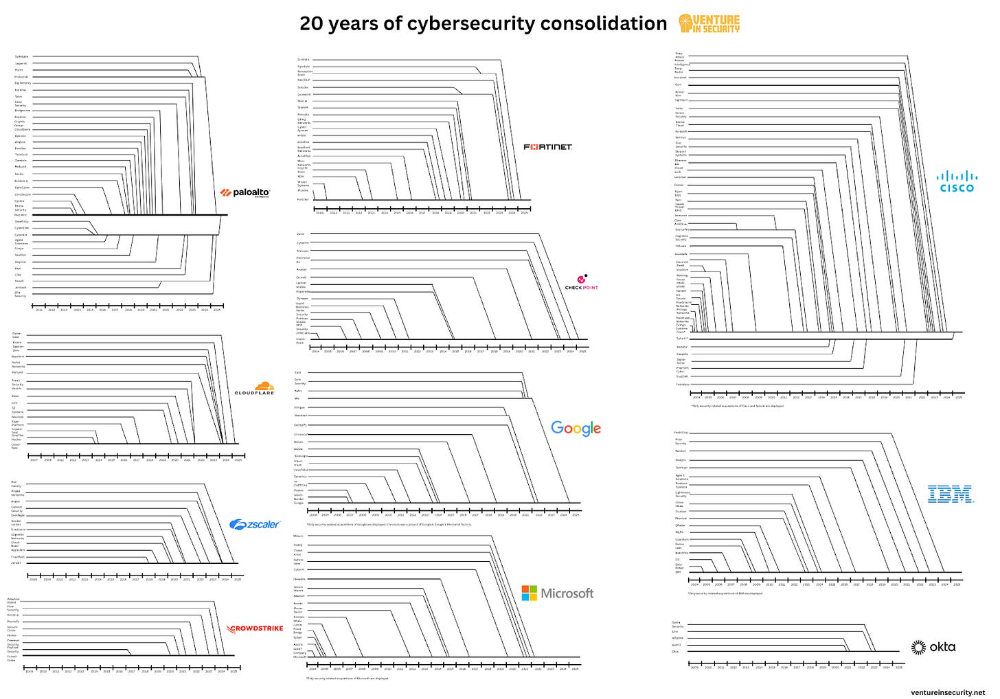

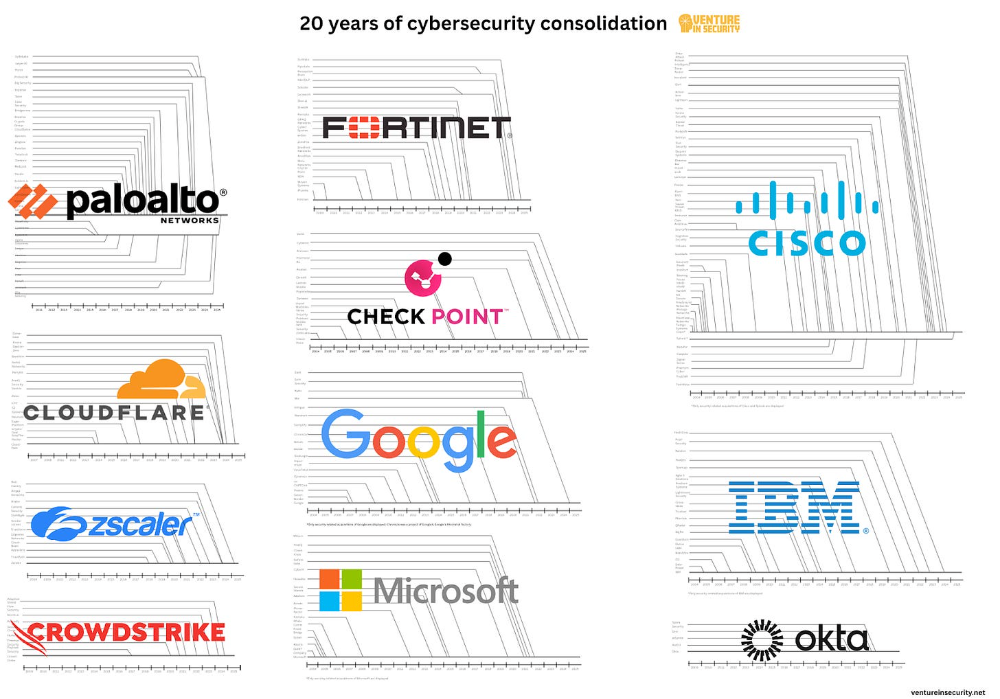

过去二十年间,我们目睹了数千家资金雄厚的初创企业涌入市场,这一现象由不断增加的数据泄露事件、日益增长的客户需求、监管要求以及源源不断的风险投资资金所驱动。快进到今天,不难发现,供应商格局正日益被 Palo Alto Networks、CrowdStrike、Fortinet、Zscaler、Cisco、Microsoft、Google、IBM、Cloudflare、Check Point 和 Okta 等十余家巨头主导。这些企业不仅专注内部研发,更将收购作为持续的研发管道,通过收购两百多家初创企业加速创新并巩固市场份额。

要理解正在发生的事情,将网络安全整合的四个阶段框架应用其中,会有所帮助。

第一阶段:萌芽期

确定网络安全作为一个行业的真正起点颇具挑战性,因为它并不完全与“网络”作为一种实践的诞生同步。有些人可能将网络安全市场的起源追溯到早期防火墙供应商,如 Check Point(1993 年)、McAfee(1987 年)或甚至 Sophos(1985 年)的成立,而另一些人则将其归因于商业互联网的兴起和首次重大网络攻击。我认为这些观点都有其合理性。网络安全市场的萌芽可追溯至 20 世纪 80 年代中期。这一时期是行业形成的关键阶段,与首席信息安全官(CISO)这一职位的诞生同步(首位担任该职务的人是史蒂夫·卡茨,他于 1995 年被任命为花旗集团的首席信息安全官)。

尽管如此,我们所熟知的“现代网络安全”概念是在 2000 年至 2010 年间诞生的。这一时期,多家公司相继成立,包括 Palo Alto Networks(2005 年)、Fortinet(2000 年)、Zscaler(2007 年)、Cloudflare(2009 年)、Okta(2009 年)、Proofpoint(2002 年)、Mimecast(2003 年)、Tenable(2002 年)、Qualys(1999 年)、CrowdStrike(2011 年)、KnowBe4(2010 年)等众多公司相继成立。这些企业正是按照《哈佛商业评论》研究人员的建议行事:以规模化为目标,实现全球扩张,并迅速积累足够实力,最终成为“大到不能倒”的行业巨头。此前的一切为这一时代奠定了基础,但正是这一批企业真正将网络安全从一个利基领域转变为全球性市场。

第二阶段:扩张期

2010 年代掀起了网络安全行业的狂飙扩张。初创企业如雨后春笋般涌现,如今已有超过 5000 家公司争抢首席信息安全官们的青睐。这十年以惊人的并购速度为标志,Palo Alto Networks、CrowdStrike、Cloudflare 等行业先行者不断精进并购整合之术(尽管不乏失误,且各家水平参差)。过去 5 - 7 年间,资本加持与行业整合双轮驱动下的激进增长,成为这个时代的主旋律。而疫情肆虐与勒索软件激增的 " 黑天鹅 ",更是为这场增长烈火浇上了助燃剂。

第三阶段:聚焦期

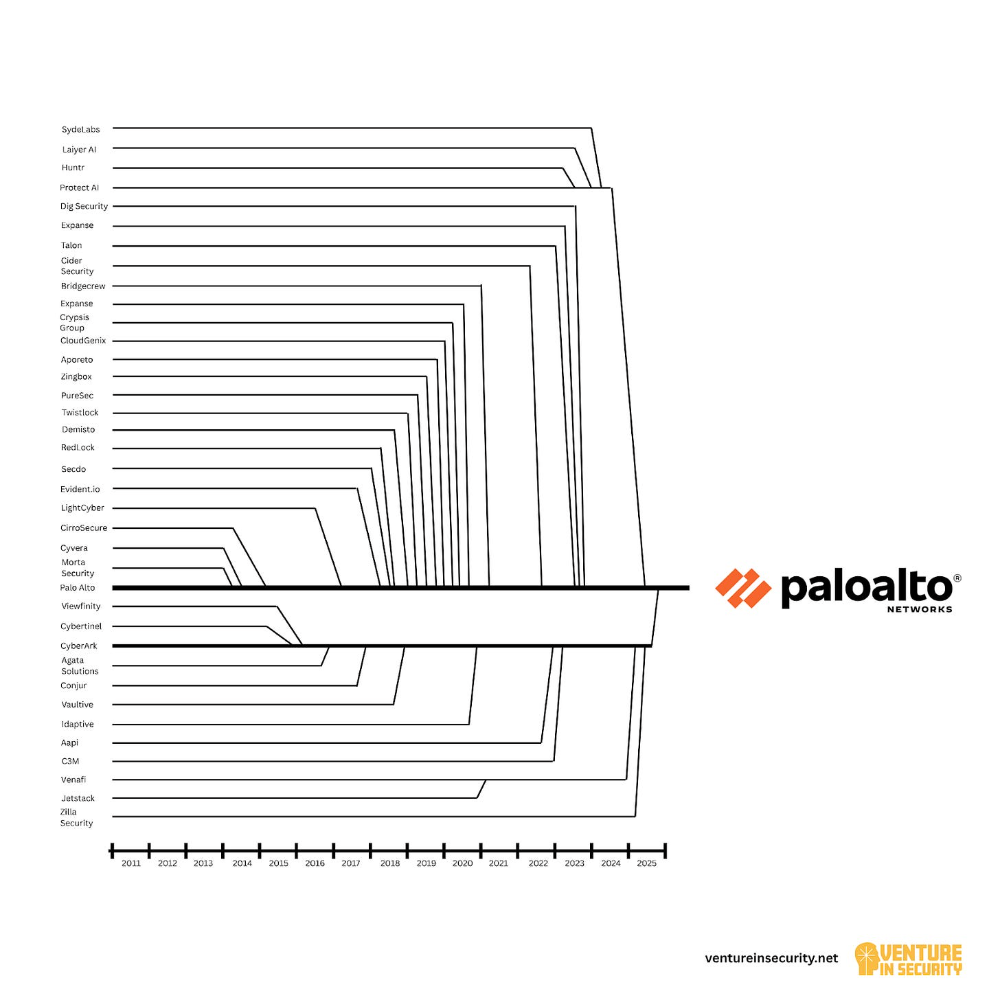

当下,我认为行业已从规模扩张期迈入聚焦阶段,种种迹象已昭然若揭:头部阵营逐渐固化——Palo Alto、思科、CrowdStrike、Zscaler、Cloudflare、Okta、Fortinet、微软、Sophos、谷歌、IBM 和 Check Point 等巨头巍然屹立;超级并购层出不穷,谷歌收购 Wiz、思科鲸吞 Splunk,以及近日 Palo Alto 对 CyberArk 的并购,不过是冰山一角。这种看似未知的领域,恰恰是聚焦阶段的典型特征。对初创企业而言,独立成长为巨头的梦想正在褪色,被收购已成为最现实的归宿——这一认知反过来又加速了并购整合的飞轮效应。在我看来,即便是 Wiz、Cyera 等资金最充裕的独角兽,从诞生第一天起就注定是待价而沽的收购标的。

许多人尚未意识到的是:在现代网络安全行业兴起二十年后,我们迎来的绝非 " 又一次普通整合周期 "。我曾也持此观点,但随着对行业认知的深入,我确信我们正身处一代人仅能见证一次的变革浪潮中——这是整合第三阶段的前奏,其全貌或许要十年后才能被真正读懂。初创企业已不再是赛道开拓的主力军,它们实质上已成为科技巨头的研发分支(而以色列将这种模式演绎得淋漓尽致)。行业权力格局已然固化,并购剧本日趋精熟,未来的竞争不再是谁将崛起的问题,而是谁能在洗牌中幸存。

网络安全整合一图概览

我制作了这张图表来揭示我们如何走到今天。若将其与文首展示的国防工业整合历程对比,你就会与我心有戚戚——网络安全行业正在重演同样的命运轨迹。这绝非偶然,而是产业成熟与整合的自然规律使然。

这场并购潮最耐人寻味之处在于:各巨头的收购策略展现出截然不同的企业基因。例如——

- Palo Alto Networks 以 " 猎取赛道龙头 " 著称,敢于支付溢价收购市场领导者。其策略激进彪悍,志在掌控整个细分领域。

- Fortinet 则深谙 " 性价比并购 " 之道,擅长收编那些技术过硬但市场突围乏力的企业,以合理价格补全能力版图。

- Cloudflare 另辟蹊径:他们更看重收购顶尖人才团队,即使标的公司商业表现平平。本质上,他们既是在购买技术,更是在投资创新基因与人才密度。

总之,尽管网络整合的轨迹与其他行业并无二致,但当今巨头的战略手册却大相径庭,各家企业正以不同方式推进业务,并从不同资产中挖掘价值。

这终于让我们来到了本文的核心内容:对过去 20 年网络安全领域稳步发展的阐述。以下是具体内容。

获取方式:

后台发送「20 年」,获取高质量 PDF 文件下载链接

关于这些并购集群,每个巨头的战略图谱都值得大书特书——事实上,每家公司的收购轨迹都足以单独成篇。此刻,我更愿留白给诸位自行解读,因为这张图表本身已胜过千言万语。但有一个事实无可辩驳:短短二十年间,200 余家企业已实质性地整合为 11 家行业主宰。

需要说明的是,"200 家 " 这个数字其实相当保守——它仅涵盖可追溯的收购案例,而实际交易数量根本无法完全统计。图中呈现的多是轰动行业的整体并购,但水面之下还潜藏着大量未曝光的交易。这 11 家巨头几乎都进行过至少一次 " 静默收购 ":或是收购破产初创企业的知识产权资产,或是通过低调的 " 人才并购 " 扩充团队……诸如此类的交易往往从未见诸报端。

Palo Alto Networks:网络安全行业整合中的领军者

在首席执行官 Nikesh Arora 的领导下,Palo Alto Networks 必将以 " 网络安全行业大整合的关键推手 " 之名载入史册。如今的 Palo Alto Networks 是由 37 家(!)不同企业整合而成的巨擘——这还不包括那些未公开的暗盘交易。除了轰动业界的并购案,Palo Alto Networks 还通过大量未公开的交易,悄然吸纳了知识产权、客户群和工程团队。其中既有对独立发展受挫初创企业的 " 人才收购 " 或知识产权转移,也不乏像收购 IBM 资产这样足以引发行业震动的大型交易。但最令人玩味的是,Palo Alto Networks 已经练就了 " 收购 - 消化 - 整合 " 的安全解决方案组合拳,将这些资产完美融入其核心产品矩阵。

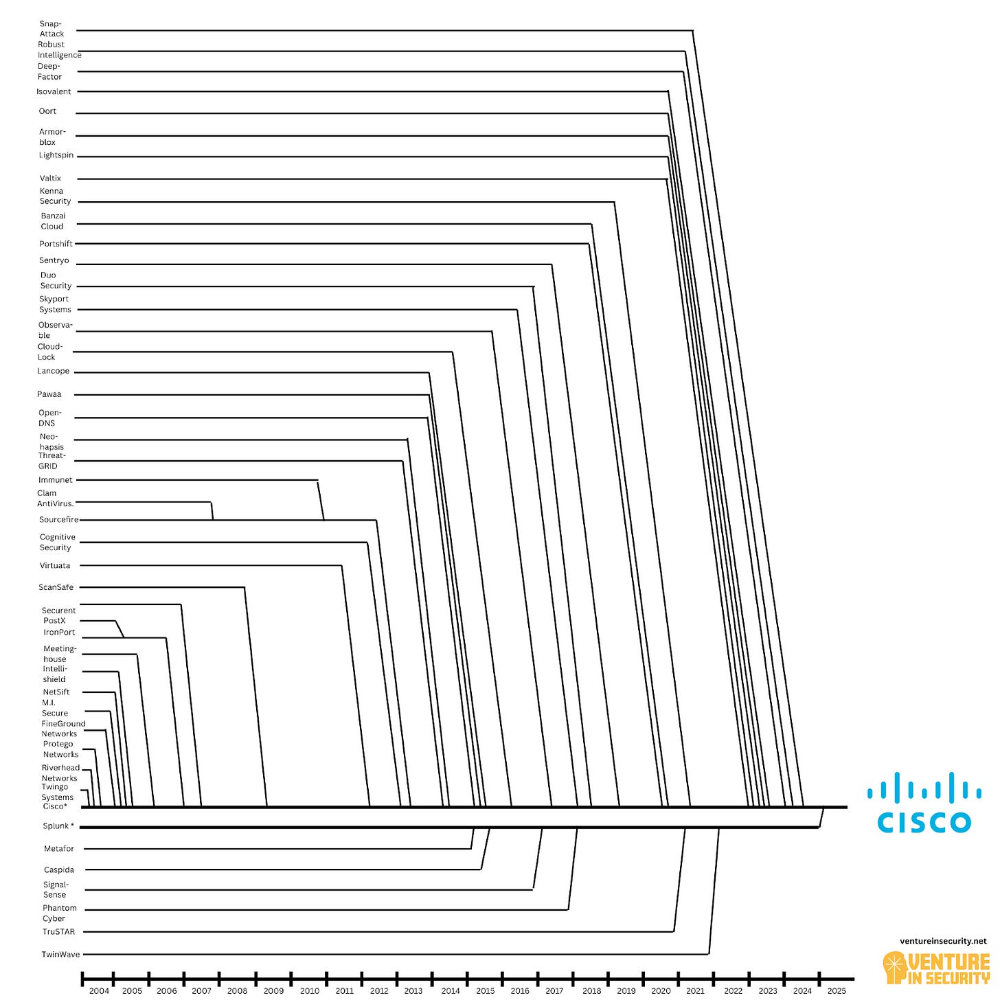

思科:网络安全行业整合中最具影响力

若问及网络安全业内人士 " 谁是最活跃的收购方 ",绝大多数人会不假思索地回答 Palo Alto Networks。这合乎情理——毕竟在推动行业整合(他们称之为 " 平台化战略 ")方面,确实无人能出其右,30 余家企业的并入便是明证。但鲜为人知的是,Palo Alto Networks 虽是最引人注目的买家,却非规模最大的并购王者——这一头衔当属思科(Cisco)。过去二十年间,思科已悄然吞并 40 余家(!)安全企业。与 Palo Alto Networks 的整合策略不同,思科往往允许被收购企业保持独立业务单元运营,而非强行融入单一平台。

结语

如果你期待这篇文章会以某个颠覆性的结论或建议收尾,那我得让你失望了:我既没有结论,也没有建议。我所呈现的,仅仅是我对我们如何走到今天这一步的分析,以及对未来发展方向的展望。

我常说对未来的预测往往不准确,但这次我很有信心。网络技术并非独一无二,因此与其他行业一样,它也会经历不同阶段。尽管《哈佛商业评论》的这项研究已有二十多年,但其结论至今仍具有现实意义。如果你想寻找证据,我建议你回顾一下原研究中的这张图表,并思考过去二十年间它发生了哪些变化(剧透预警:所有行业都至少前进了一个阶段,许多行业甚至前进多个阶段)。我认为,今天的网络安全行业大致处于二十年前橡胶与轮胎制造商和飞机制造商所处的阶段之间。

网络安全已进入一个整合与混乱的十年,最终将落入少数巨头之手。像 Palo Alto、CrowdStrike、Fortinet、微软、思科和谷歌这样的公司深知这一点。这就是为什么它们正在投入数十亿美元收购最先进的技术和人才,争相巩固自己在行业顶端的地位。

与任何重大变革一样,必然会出现赢家和输家。一方面,CISOs 希望减少工具数量(当你需要管理 50 到 100 个甚至更多的分散式点解决方案时,整合的吸引力不言而喻)。另一方面,他们今天享有的选择自由很可能不会持久。随着行业整合为少数几家主导企业,竞争将缩小,随之而来的创新压力也将减弱。大多数安全从业者并未完全意识到这一变化的速度,但创始人与风险投资人同样如此。区别在于,创始人与风险投资人可能在短期内从整合中获益。值得明确的是,行业整合是一个独立于 LinkedIn 或 Reddit 上抱怨声的进程。从这个意义上说,未来已成定局。

对初创企业创始人及投资者而言,行业整合并非意味着机遇消失。机遇将以新的形式呈现。随着网络巨头规模不断扩大,创始人逐渐退出(此处展示的 11 家公司中仍有 5 家由创始人掌舵),它们将自然失去创新能力,并不得不持续收购新玩家。然而,真正发生变化的是他们愿意支付的金额(将减少)以及收购的数量(也将减少)。这就像一场音乐椅游戏:音乐仍在播放,但没有人知道它何时会停止,或者当音乐停止时还剩下多少个座位。

原文链接:

https://ventureinsecurity.net/p/20-years-of-cybersecurity-consolidation

《网安供应链厂商成分分析及国产化替代指南》,《网安新兴赛道厂商速查指南》,《2023 中国威胁情报订阅市场分析报告》,《网安初创天使投资态势报告》,《全球网络安全创业加速器调研报告》,《网安创业生态图》,《網安新興賽道廠商速查指南·港澳版》,《台湾资安市场地图》,《全球网络安全全景图》,《全球独角兽俱乐部行业全景图》,《全球网络安全创业生态图》